古窑,陶瓷文化的地标

从远古吹来的秋风,弥漫着千年窑焰的气味,飘荡着高岭土的芬芳。两千多年前,远古陶瓷匠人,就已经揭开了你制瓷历史的序幕。古窑,你殷殷守望的身影,还在静听悠然的瓷音。你柔媚的身姿,静静地盘卧在秀丽苍翠的蟠龙岗,就着清莹柔媚的溪水,对着温暖的阳光,对着明净的天空,诉说着时光的变迁,诉说着千年的悠悠瓷思。

瓷片,散落的记忆

步入古窑,脚下是几处瓷片铺成的小路。散落一地的碎瓷片,拂去岁月的积尘,依然光洁莹润。每一枚破碎的瓷片,都珍藏着一段燃烧的记忆,凝聚着一名普通窑工的名字。披开无数日月的尘封,那些瓷片闪耀而出,久已失落的跳方游戏亦随之逐渐清晰起来。瓷片一直占满着我的心思,一次次闪耀出璀璨的光芒。令我百思不得其解的是,走过半生路途,悲悲喜喜,冷暖变幻,心灵墙壁上早已镌刻下物是人非和潮涨潮落的划痕,为什么唯独那些遗失了半生的瓷片和随意画出的方格,顽强而执着的冲破我的寂寥呢?母亲的瓷莲,活在自己平朴的烟火里。那青花女子,活在自己文字的瓷片里。世事沧桑,生命轮回,多少梦成了碎片,多少碎片又成了别人的梦。奢求完美的心,习惯把一些碎片复原为完整的器物。器物可以复原,那些残破的梦和人生还能复原么。

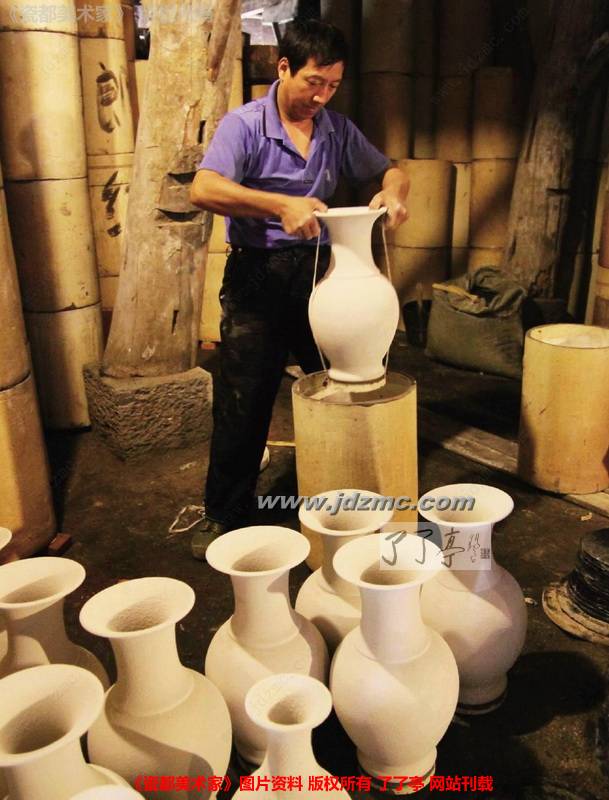

老舍说过,一只碗打碎了,即使精心钜起来,那些裂纹依然存在。这些器物,在窘迫时代为了实用,但从审美和人生哲学的层面审视,与其拥有伤痕累累的完整,时时面对触目惊心的裂痕,倒不如抱残守缺于那些瓷片,给生命留下无限想象的空间,延宕我们行走的快乐。无论春夏秋冬,烟雾总是遮掩着晨星;任凭阴晴雨雪,窑火总是烧溶了暮色。昌南,这座江南古镇,也因那一路瓷片的芳菲,独得了半部江南的风采。坯房.活的陶瓷博物馆沿着青石板小路前行,粉墙黛瓦、飞檐戗角的江南仿古建筑,或隐现于青翠山林,或倒映在清溪湖面,苍感受着那一份远离了城市喧嚣的宁静。溪涧边的水碓,水车轮悠悠地 转着,默默诠释着当年的风情,静静诉说着当年的旋律。石板小路间寻梦在蓝天白云的映衬下,时光就此停歇了,天与地在这一片淡然幽雅的景致渲染里,眼前的景致仿佛似梦似幻,悠远而空灵。迈进古窑左侧石门,有种曲径通幽之感。窄窄的小巷,也曾走过送瓷运料的木制手推独轮车。我好像听到了运来燃料和瓷土独轮车吱牛吱牛的声响。那不曾间断的音符,在古镇的上空飘荡了数百上千年。古窑的坯房从外面看起来更像一座富有特色的江南民居,其实是生产瓷坯的场所。坯房的建筑为砖墙瓦顶平房,典型穿斗式木架结构,分正间(生产作业线)、廒间(原料储存处)。中间院内立有晒坯架,下凿晒架塘,蓄淘泥用水,四周摆淘泥桶。院尽头为练泥房。平面布局十分紧凑。为南来北往,东成西就庭院式的生产场所。在古老坯房里,恍惚间会以为自己走错了年代。这里没有任何现代工业的痕迹,一个个泥坯整齐地站在一行行晒架上,老艺人们缓慢而有节奏地做着属于自己的那道工序。“南方有一石,过手七十二,方克成器”,勤劳的瓷工和瓷土不停地对话,把一腔温婉情思,揉进一方泥土。舂泥、拉坯、上釉、开窑……一双双手和手里抟出的精神,像水像釉,在洁净的瓷坏上流过。七十二道工序,道道工序都滴淌着瓷工的汗水、凝聚着瓷工的智慧、昭示着千年瓷都非凡的文化底蕴。

老窑工用木棍搅动车盘,车盘快速旋转,这时立即进行做坯拉坯,双手在飞旋的车盘上把瓷泥拉制成碗、盘、杯、蝶等器皿,随着古窑师傅手型的变化,一个个粗坯很快就出来了。那一双双神情专注的眼睛,仿佛凝聚了景德镇的千年历史。这是是这双沾满泥浆的手,一双能点石成金的手。这双干瘪粗糙的手做出了永垂史册的元代青花“萧何月下追韩信”,做出的造型新颖、工艺精致的成化斗彩鸡杯,做出了薄如蛋壳、轻如蝉翼的“卵幕杯”......一双看似再普通不过的手,在景德镇悠久的制瓷史上创造了一个又一个奇迹。

小小的坯房伴随着景德镇人见证了这个 城市的兴衰荣辱,正是这延续了千年的制瓷手艺支撑着这片土地历经风雨、坎坷顽强地生存下来。她独特的瓷业习俗、古代工业建筑布局和明清时期景德镇手工制瓷的工艺过程,有着对昔日辉煌的时光挥之不去的记忆,有着对下一个巅峰深深地向往。

柴垛·瓷国的金字塔

走出坯房,步入窑场,一堆堆柴垛便展现在眼前。柴垛是由烧窑用的松柴砌成的“房子”,它是景德镇独有的“建筑物”,实际上就是过去烧窑用的燃料的储存方式。码成房屋一样的形式,是为了防止松柴被雨水淋湿,下面留了一个通风口,是为了防止长时间堆放而发生糜烂或产生自燃,同时还省去了建造窑柴仓库所需的费用,可谓是一举三得。在景德镇流传着这样一句话:“一里窑,十里焦。”意思是说烧一窑瓷器,要耗费十里的树林,由此可见烧窑的不易。据介绍,饶州窑又叫景德镇窑,简称镇窑。而传统中以柴为燃料,又名柴窑。它是古代著名的瓷窑。据明代文献记载,当时宫廷中所收藏的珍贵瓷器,把柴窑器推放首位。烧柴窑所用的木柴是松木,这些松木大小均匀,层层码砌,最上面码成尖顶,就像一座小房子,呈金字塔状。处处都是学问呀,古代人民的智慧真不容小觑。

白色的高岭土和红色的窑火,一色青砖硬山墙和灰色瓦楞的手工作坊,无数松林砍伐成金字塔般的窑柴柴垛!没有哪个城镇,能像瓷都这样将城市与山乡的色彩情调气息融为一体,将历史和现在熔铸一起! 中国瓷器被誉为“火与土”的艺术,这种火与土的交融,在传统的以松木为燃料的柴窑中体现得淋漓尽致。

窑场火与土的神奇交融

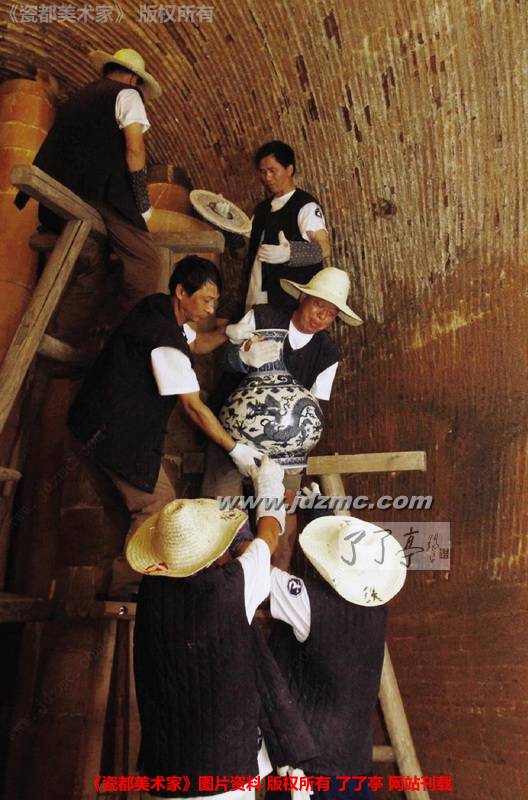

走进古朴幽暗的镇窑窑房,时光仿佛倒流百 年:被踩得溜光的黄土地面,粗大遒劲的木构架,周身被一箩箩烧瓷器的陶制匣钵所包围。窑炉的内部高耸、狭长,内壁上仿佛还闪着瓷釉的光泽。抚摸着窑壁上细致的砖缝,仿佛可以想象当年筑窑师傅砌瓷窑时的虔诚。手捧一把匣钵里的糠灰,眼里闪着晶莹的泪花。儿时爷爷一手扶着扁担,一手牵着我送柴到窑场的情景浮现脑海。我似乎正认识并返回自己灵魂的故乡,寻觅到回返生命最深邃的源头的小径。

岁月,在窑外一年年走过,蜗寄老人的身影,依然坐在八仙桌边,讲述着古镇的沧桑历史。站在千年后的时间窗口,心灵的潮声,迤丽如八月蓝色的风。伫立窑门前,便觉着一种异常的冲动和释放感,无比遥远又深沉的人类声音在心头回响,在时空的秀目里,我就是镇窑烟囱里散出的那一股精致的青烟。“入窑一色,出窑万彩”,一抹抹中国瓷釉流光溢彩,一个个土与火的精灵化茧成蝶,她从镇窑的窑门飞出,创造了华夏两千年文明历史上一个不可跨越的高度,倔傲与空茫,可谓高山仰止。

一座座古窑就是一段段悠远的故事,一簇簇火焰就是一个个跳动的音符,一窑窑瓷器就是一篇篇淡雅的诗章。她们汇集成一幅长长的历史画卷,书写着千年瓷都荜路蓝缕的骄傲和荣光。

瓷乐·悠扬的天籁之音

从历代古窑展示区出来,左行至陶瓷民俗博览区。几块从水泥路面裸露出来的大青石板,仿佛在诉说着那段被湮埋在历史烟尘中的岁月。耳畔传来穿越千年的悠扬琴声。朝着琴声传来的方向看去,高高坐在山坡上被繁花翠草托举着的阁楼里,一位青花女子用娴熟优雅的动作弹奏着那台用青花瓷装饰起来的古琴。清丽美妙的琴音,接连不断地,轻轻地飘下小山,穿越水波,流进每一位来访者的心怀。

漫步在陶瓷民俗博览区中,仿佛走进了明清社会的历史画卷。“明闾”、“清园”两组古建筑群布局有致,白墙青瓦,雕檐翘角,环绕翠绿竹古松。气势雄伟的门楼,曲致清澈的明湖,小巧玲珑的兀然亭、环翠亭各成情趣,错落其间。散尽了历史的云烟,铺开了清晰画卷,心扉沉浸在陶瓷文化的脉脉流韵中。这里的每一棵古树,每一根古藤,每一段残壁,每一块碣石,每一眼水井,都是一个陶瓷的传说,都是一部陶瓷的典故。过瓷碑长廊,轻轻叩响门环,推开一扇古朴的门。一座古色古香的舞台上,六位身着传统服装的姑娘各执瓷制二胡、箫、笛等乐器,玉指灵动,吹拉敲击,瓷鼓声如洪钟,瓷笛清脆动听,瓷埙如泣如诉,瓷二胡委婉悠扬,瓷萧清润流畅,以及打击乐器瓷瓯、瓷编磬、瓷管钟的叮咚悦耳,如高山流水,如深谷鸣风,让人神清气爽。在流水琉璃之音的衬托下,《春江花月夜》、《喜洋洋》等曲子,声声如磬,瓷器之妙,演绎出别样的天籁。

有客问浮世,无言指青花。我禁不住问自己,这里是遗失在人间的仙境吗?倘若不是,为何让我有着此景只应天上有的恍惚,飘飘然而过的青花女子们好象都有着不食人间烟火的美丽。倾听青花瓷的声音,感受“天籁瓷乐”之韵,世间的喧嚣也会随着青花瓷清亮、洁净的美丽声音而变得柔和。听,蓦然回首处,那位青花女子还在浅吟低唱:天青色等烟雨/ 而我在等你/ 月色被打捞起/晕开了结局……

“圣火熔泥溅金翠,龙山钟秀藏玉珠”。古窑是一部凝固的历史,是 一个民族的记忆,是一座陶瓷文化的地标。寻访古窑,触摸到中国千年陶瓷文化的脉络,让我们的子孙后代知道“china”来自哪里。

千年的风霜,千年的光芒。熊熊窑火,燃烧在我仰视春秋的目光里。悠悠图/付裕瓷韵,扎根于我内心轻柔的诗句中。

- 上一篇:技能竞赛显身手 陶艺大奖创辉煌——三项…

- 下一篇:青花工艺与新农村景观的首次邂逅

会员登录

会员登录