道器合一施于人

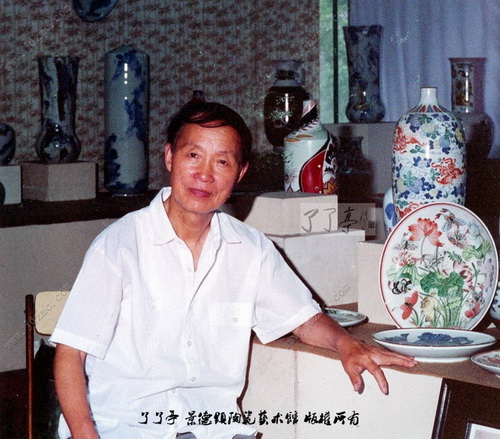

施于人是二十世纪后期中国最具影响力的陶艺家之一,他是博学多识、深受学生爱戴的艺术家和导师。他的作品在陶艺界有着不容置疑的地位。他本人亦是那些在经历二十世纪种种磨难后更显辉煌的艺术家的典型代表。

施于人的故事流淌于千年陶艺的长河中,这是一条聚满了前人智慧、后浪翻滚的大河。大师已溘然西去,他的爱人、朋友、学生对我们讲述了他曲折的一生。

1928年2月2日,施文林出生于浙江余姚的一个小商人之家,九岁时失去双亲。他聪颖好学,自幼即显出艺术天分。有一天他在当地天主教堂前的人行道上作画,引起了神父的注意并被好心收留。教会帮助他度过了儿时的艰难岁月,教导他成为一个虔诚的天主教徒。施文林在上高中时择名『于人』,出自孔子的『己所不欲,勿施于人』。直到他六十八岁时不幸死于车祸,施于人身体力行,将他对陶艺的挚爱及毕生的造诣全部奉献给了他的学生和他钟爱的景德镇。施于人的第一代弟子之一的钟莲生撰文:『他起了承前启后的桥梁作用……通过他自己和他多年培养的学生们的传播,对景德镇的陶艺创作思想和陶瓷设计观念也产生了深刻的影响。』施于人对中国当代陶艺的深远影响一直延续至二十一世纪。

1952年,施于人从国立艺专本科毕业后赴北京就读于著名的中央美术学院,两年后以优异的成绩毕业,毕业前夕,他的导师梅健鹰怀着在景德镇建立一个中央工艺美术学院式的教学基地的想法,带着施于人和另外几个学生来到蒙尘的瓷都访问。当时中华人民共和国成立只有短短五年,大家豪情满怀地立志要重振瓷都的昔日雄风。

北京的老师挽留施于人毕业后再继续深造一年。1955年,27岁的施于人离开北京来到景德镇,年轻博学的他踌躇满志地来到了青花瓷的故乡。青色是景德镇的主色调,沉静的青色在白底之上。他起初浓重的浙江口音所造成的沟通障碍很快被他的才学和友善克服了。在景德镇的头几年里,他按照中央工艺美术学院的模式安排课程。1955年,当时的景德镇陶瓷技艺学校,共有73名学生,其中学习五彩的有12人,学习粉彩的有21人,学习青花的有22人,学习陶雕的有18人。施于人开朗宽容的性格促使先前各自为政的不同“学派”化干戈为玉帛。如今92岁高龄的民间艺术家王锡良回忆当年时说:“施于人对陶瓷艺术的热爱给我留下了深刻的印象”,是他使得民间艺术家和学院出身的知识分子走到了一起。

1958年院系调整,三所学校合并后成立了景德镇陶瓷学院,施于人作为建校人士之一,也是陶瓷设计专业的带头人,负责当时教学计划的制定及课程安排。

景德镇漫漫千年的陶艺长河有从各旧窑址出土的碎瓷片为证。长江的支流昌江流经陶瓷的故乡景德镇。瓷器,特指由高岭土和瓷石经高温烧制而成的材器,具有其特殊的洁白光泽和清脆的音质。周围山区无尽的高岭土,茂盛的松林用于烧窑,丰富的水利资源用以驱动转轮,通畅的河道用来运输成品,充足的劳动力勤恳劳作,使得景德镇成为陶瓷工业的中心。

景德镇可能是世界上唯一一座“以瓷为生”的城市,制坯、上釉、彩绘、烧制、包装、销售、出口,是一个连续的过程。工业用瓷、日用瓷、艺术瓷定义了这个城市。“新平冶陶,始于汉世”,新平是景德镇最初的称呼,汉世是东汉时期。在前几个世纪中,除了屈指可数的几场天灾人祸之外,“千年窑火”整整燃烧了千余年。传统陶瓷行业的起伏深受政治、经济和文化的影响。1911年清朝灭亡,江西自此饱经战乱,尤其是在20世纪30年代日本侵略中国之后,景德镇瓷业日渐衰落。施于人经常思考重振景德镇的方案,20世纪80年代末,他撰文指出传统瓷器必须迎合现代市场的需要,从业者不仅要研究陶艺,更要研究市场和社会,他倡导全市共同努力重振瓷都。“景德镇是瓷器之都”,他写道,“重振瓷都,这将是每一个工作在瓷都的陶瓷美术工作者义不容辞的光荣责任!”

施于人和他的同仁们将他们的满腔热情都倾注到了陶艺中去。

瓷器不只是一种材料、一种形状、一件器皿、一叠盘子,它和画笔的对话充满了三维空间,它提供了多觉的体验,通过眼、手、耳来展现其美学意义。传统的中国书法是艺术的表现形式之一,它要求练习时要专注,一旦落笔则无法更改。从施于人的线条装饰中可见其功力很深,笔端饱蘸了五千年来先人制备的浓墨。第一代弟子之一的彭竞强说:“施于人是把书法精神引入瓷器的带头人。”第一代弟子之一的张学文在另一篇回忆老师的文章中说道:“恩师施于人从中国丰富多彩的民间艺术中汲取乳汁,用点、线、面的构成法则和融熔化一的形式美规律来经营布局自己的纹饰。”他注入新的能量到线条和弧形空间中,那自由的线条生动有力,体现了他一生专心苦练后的顿悟。

瓷器和雕塑一样,应该立体地来欣赏。它的三维造型邀请观赏者穿过时间和空间来细细地品味。从每一个视点、每一个角度、每一个瞬间,我们悟得新的感受。一件精美的作品,无论从哪一个角度看去都是一幅完美的图画,当观赏者一一环顾这件瓷器时,我们就与这件作品共生,且这种感性随着时间的流逝而更加深刻。在中国,瓷器作为装饰品像诗一般地使人感受到自然和文化的熏陶。施于人评述这种联系时,他强调重视诸如糖罐饭碗之类日用瓷器的美学价值的重要性,他写道:“作为意识形态的艺术,必须真、善、美,从而陶冶人们的精神,使之奋发向上……但作为实用美术的陶瓷美术设计,它不仅是为了满足人们精神生活的需要,而且直接为物质生活的需要服务。”

施于人作为陶艺家,弄通了有关的工艺环节的所有技术和知识,他特别推崇明代的“斗彩”,对比色块交相辉映、生动活泼。斗彩是在坯体上先用青花料勾画出轮廓,接着上釉高温烧制成瓷,然后在轮廓间填上釉上彩,最后再低温烧制而成。施于人最喜“五彩”,他不是只用五种或八种颜色,而是用上所有的颜色。受柔和的西洋画的影响,18世纪时,粉彩的出现拓展了釉上彩的表现能力。施于人也是釉下、釉上彩绘的高手,这些明亮的色彩对比强烈,使得作品栩栩如生、容光焕发。在他漫长的陶艺生涯中,施于人自己研制了新的釉色,不拘常规着色,比如不完全填满斗彩的轮廓,或含蓄地降低色调以降低对比度。对于中国传统瓷器,施于人尤其热衷清朝康熙、雍正、乾隆年间(1662年~1795年)景德镇鼎盛时期的作品。

虽然景德镇在1911年清亡之后继续生产瓷器,但是民国时期中国战乱纷纷,国家的动荡再一次反映在了艺术作品上。在1911年后的十年间,仿制前朝的作品处处可见。尽管这些作品下笔的技巧纯熟,但模仿的图案纹样很快就无人问津。在景德镇,几个民间艺人独立创作了一些作品——既不抄袭旧作也不拷贝现成的书画。这个自称“珠山八友”的艺术团体每月逢十五聚会,交流想法,展览作品。“珠山八友”其实不止八个人,这个团体成为清民时期和后来的施于人这一代艺术家之间的桥梁。“八友”们有时在他们的作品上署名或盖印,这种做法在之前相当罕见。1911年后(除了1915年~1916年间袁世凯短暂的复辟),中国既无皇帝也无年号,虽然年号可以随意地用在复制品上。1949年中华人民共和国成立初期至“文革”时期,艺术家的作品也不允许署名,只是改革开放催动市场经济以后,艺术家们才在自己的作品上落款署名,以示慎重和负责。

在旧时代,技艺知识一脉相承,代代相传。对于一个有数百年族谱的世家而言,其家族姓氏远远重于个人的名字,沿袭这个传统,艺人个人的署名现象鲜而有之。再说每件作品都要经过七十多道工序和无数双手。瓷器生产是一个社会性的协作过程,从手工揉泥到最后完成绘画,它要求一道道高度专门化、高强度的劳动程序。传统上,某一个画工甚至专门到只添加一种色釉,或专写书法,或只管勾画边角,一生就只做这么一道工序。在这样的前提下,某一个人负责某件作品的想法在集体重于个人的社会中是行不通的。西方的陶瓷工作室,艺术家一个人包揽揉土、制坯、上釉及烧制全部工艺流程的模式,和中国陶瓷的传统毫不相同。

施于人撰文称赞“珠山八友”继承了陶瓷传统。他记述“八友”们勉力创新,但他们的大部分作品仍然临习清画,尤其是清朝的水墨画,但是瓷器不仅需要自己的绘画语言,而且要求其特殊的技巧,瓷不是平面的纸张,它是三维的、圆形的。因此,绘画和瓷器的技巧迥异。《陶瓷彩绘》一书首次系统地向20世纪的艺术家解析了陶瓷彩绘的每一个步骤。虽然这部书几乎完全由施于人编写,但由于他的政治问题而没有他的署名。多年之后,中央工艺美术学院院长充分肯定此书在今日依然适用,他曾对施于人说:“你的《陶瓷彩绘》至今还管用,真不容易!当初你一个字一个字刻铜版,花了多少心血!”施于人是系统论述陶瓷的第一人,是他第一次详尽阐述了整个工艺过程。施于人通晓陶艺的全部过程,他教授材料性能,他可以制坯和烧制,他精通釉彩,从青花、古彩到新的进口釉料,他稔熟年号以及各个时期的组分和纹样,从而推断瓷器残片的年代。他喜欢步行或骑车,因为这样方便寻找有意思的古旧残片,他在家里堆集了一箱箱的残片。有一回他听说某地施工挖土方,他去那里搜寻了整整一夜。

施于人授课时经常强调打好坚实基础的重要性。他的教学风格彻底又细致,多年以后,学生们回忆说老师的教导依然在耳边。施于人接受了西方艺术的影响,他在杭州和北京学习了透视理论和明暗对照法,接触了19世纪的印象派。这些西洋思想开阔了他的视野,但没有取代传统。

什么是施于人教学的精华之所在?首先,施于人强调学习陶艺传统,其发展的每一步都值得研习,把握来龙去脉。“如果不能很好地掌握陶瓷装饰技法”,他说,“那连模仿都做不到。”学院训练的艺术家必须了解陶瓷的全部过程以利于艺术创作。熟知历史,择优、除劣、创新。在艺术观念上要大胆地推陈出新,走自己的路。他教导学生要勇于创新,避免重复,要冒险,使釉色在烧制中产生意想不到的效果。

如果没有新的内容的挑战,传统不过是只干瘪的空壳。今天的艺人不能用旧笔毫无生气地重复过去。施于人鼓励他的学生接触生活以创作与时代息息相关的作品,观察日常生活中的方方面面。1987年,评论家张道一在一篇关于施于人的专访中写道:“他的作品,评论者说是‘新不离道’、‘法古创新’,‘惜传统手法,注入新的内容意境,具有时代新意’。”施于人回应说:“陶瓷艺术成就虽已五彩缤纷,但有更多的花朵即将开放。”

其次,施于人主张向自然学习,大自然是最好的老师,是第一位的。艺术和生活密不可分,不要一页页地临摹竹子、花鸟,而应到户外去亲自观察。施于人一一道出所见花草树木虫鸟的名称以及植物的药用价值,每走到一处,都随手采集充实他自己的“花园”。施于人说:“如果你对自然花草一点也不熟悉,怎能设计出生动的花草装饰来呢?”

最后也是最重要的,施于人糅合了民间艺术和文人艺术的精粹。过去,知识分子和学徒出身的民间艺人互不来往,前者阳春白雪,而后者下里巴人。他汲取了两者的长处,带来了景德镇瓷器设计的“大爆炸”。同样地,他对官窑(绝大部分成品被销毁)和家族经营的民窑的出品一视同仁。他充分肯定民间艺术,正如弟子张学文所说:“恩师施于人的最大贡献在于独辟蹊径地创立了‘学院派’陶瓷工艺装饰体系,在中国绘画风格一统天下的景德镇,勇于用装饰的意识、工艺的手段、陶瓷的语言来装饰陶瓷,恢复了陶瓷装饰的本来面目。”这也是施于人最有影响力的艺术观点。

施于人推崇生动、直率、自由的民间艺术传统。1952年,年仅24岁的施于人在北京身无分文,为了挣些稿费用于旅行,他写了一本关于剪纸的书。剪纸由来已久,是在农村妇女中颇为流行的民间艺术。施于人欣赏它的民族性的设计、粗犷与细腻线条连续的对比交错以及一双灵巧的手透露出的平和民主的天性。施于人对许多民间艺术都有所涉及,譬如蜡染、刺绣、脸谱、编织,等等。

在施于人看来,景德镇的民间艺术家不是没有学历的匠人,而是活生生的教科书。余进宝回忆起施于人走访当地民间老艺人,邀请他们上台讲课,有时甚至恳请陶瓷学院聘他们为教授。许多民间艺术家如段茂发、聂杏生、余翰青、魏荣生等都曾应邀讲课。施于人和1976年去世的段茂发来往密切,每当学生们见施老师端上茶杯、搬了竹椅到教室,他们就知道那天一定是段茂发要来讲课。联系知识分子和民间艺人好比是将“道”引入“器”,两股力产生新的能量、新的想法和技巧,推动着陶艺的历史长河滚滚东流。

施于人不是多产的艺术家,教学占去了他大量的时间,他去得太早,还没来得及尽情地创作他自己的作品。他的作品有什么特点呢?精美的造型设计和色彩使之与众不同,作为艺术家和教师,他都是一个完美主义者,他初期的作品生动、新颖、大胆,张道一说:“将施于人的画盘挂在墙上,会使得满壁生辉,充分展示了中国的民族风格和气派。”

20世纪80年代初期,施于人开始逐渐形成了他自己的风格,但其突破点、转折点以及最终成熟的具体时间现在都无从知晓了。可能是民间的裁剪技艺给了他启示,也可能是日本瓷器的波纹或绫方设计给了他灵感,倘若他仍在世间,定会告诉我们。不管怎样,可以充分肯定他的设计改变了陶艺,增加了一个新的对话形式,许多艺术家对此十分欣赏并将其推广运用到新的领域。

施于人在20世纪80年代初尝试赋予瓷器表面新的想法、新的节奏,他的做法在现在看来像是拼接或粘贴,两者处理图案的方法迥异。看起来好似他从青花瓷、剪纸、蜡染、木刻和其他民俗作品中裁剪片断,然后仔细地有序地将它们一张张地组合起来,成为器皿的表皮。他注重作品的三维立体性,图案随着曲面的延伸转折而变幻。他的作品看着似乎是他钟爱的碎瓷残片拼接而成,不是将散片拼回原状,而是生成新的美丽而持久的空间。对旧的东西的“引用”,将过去和现在永远地联系在一起。他的拼接技法首次打破了几何空间对称性的局限,同时又开拓了如何将“道”引入“器”的新思维。

通过对角地包裹,施于人突破了瓷器传统的直立性,他身体力行地对学生进行教导,汲取传统精华,用自己的语言,大胆创新。施于人的作品的另外一个特点是用小红三角点缀器皿,有时漫过边缘进入内壁。他的家人说那是爆竹燃放后的红色纸片,噼噼!啪啪!你能感受到红色爆竹迸发出的能量,乐观、喜庆、吉祥!巨大的喜悦来自多年压抑后的解放,施于人的艺术风格源自他坎坷的人生经历。

1957年,来到景德镇短短两年,朝气蓬勃的施于人被打成右派,因他是系里的唯一的右派而被整得最早最苦,他戴“帽”的原因莫名其妙,没有人会相信他与人民为敌。他的同事和友人张志安记述了毛泽东“百花齐放”后的整风运动,打击了一大批无辜的知识分子,他们被错误地指责为新生共和国的敌人,在回忆施于人的文章中他写道:“最初,我们心里充满了希望,谁也无法预料狂风暴雨会来得如此突然。”张志安后来也因替朋友鸣不平而遭受迫害。

热爱陶艺,不问政治,施于人性格谦逊、朴实、直率,他没有一点心计,不像其他人那样缄口不言以逃避祸害,他既不参加革命派也不做剥削者,而他的天真注定了他在那个特殊时期在劫难逃。祸从口出,听似无关紧要的言论被歪曲,被断章取义,也可能是施于人的宗教信仰使其成为当时中国一味独立自立、坚决排斥外来侵略思潮的替罪羊。施于人戴“帽”后的日子艰难,开始不准他上讲台,而是到学校的菜园去劳动改造,不久他就被白天的强体力劳动和整夜的批斗折磨得精疲力竭。施于人每天被迫佩戴一个写着“右派施于人”的臂章。他和妻子刘海贤被赶出家门,搬到一间潮湿的泥地土墙农场宿舍里。

1957年后,反动右派被打入冷宫,处处遭受白眼。不允许施于人被人称为老师,称呼一声施老师就是叛徒行为。中国的传统文化中老师的地位非常高,但这个传统在一昼夜间被彻底颠倒了。第一代弟子之一的张育贤有一回撞见施于人从菜园归来,赤着双脚,锄头在肩,在纪念施于人的回忆录中他写道:“我的心情沉重,我担心孤独会把他推向无边的绝望,见前后无人,我上去悄悄地打招呼,‘施老师,请多保重!’我相信他备受安慰。”几年后,施于人重返课堂,但却不准站讲台。起先,他背地里指导一些课程,后来因为他是唯一能胜任的教师而被允许教授高年级本科生和研究生。

1962年,施于人的“帽子”被摘掉了,施于人和刘海贤的境遇稍有好转,他们的长子施果于1961年出生于刘海贤的家乡河北唐山。那时中国遍地饥荒,施于人和大家一样挨着艰难的日子,所有的人都在挨饿,艺术家的日子更是困难。弟子之一的张学文提及1962年他用脸盆煮南瓜,两人分一个。

“文革”前夕的1965年,施于人再次受到冲击,施于人已经没有什么可被剥夺的物质财富了。他的工资原是64.05元,被列为右派之后减为40元,1963年全国工资调整加到47元,这个数目19年未变。在疯狂的“文革”时期,他家徒四壁,他再次不准从事艺术创作,远离他的画笔、笔架、瓷器和他的教室,这对一个艺术家来说无疑是被判了死刑。几乎每个艺术家和知识分子都遭受了从1966年到1976年的十年浩劫。景德镇陶瓷学院关闭了数年,学生宿舍被改建为昌河汽车制造厂的职工宿舍。施于人被发派到木工车间做木模,即使在那里,他也干得很好,因为他是唯一能看懂设计蓝图的工人,他的高素质意味着在哪里他的设计都是一流的。

施于人忍受了多年的磨难,因为他觉得是时代,而不是他的同事或学生要对此负责,最主要的,多亏了他的妻子刘海贤他才得以幸存。1958年,当时作为陶院学生的刘海贤不顾家庭的反对,义无反顾地嫁给了被划为右派的施于人,她为这一英雄般的行为付出了巨大的代价,她不得不放弃自己的艺术家之梦而担当起照顾丈夫和家庭的重任。他们的次子施蒂出生于1966年。

动荡的年代,挣扎的人生,多少故事,多少辛酸。但这些都已成往事,瓷器上的血渍早已被洗净,然后我们不得不感慨施于人简短的艺术创作经历,他的经历在1958年到1979年留下大段的空白。“文革”期间,段茂发、施于人的老师和友人,把两件瓷器作品和上百幅设计图托付给他,这件礼物旨在帮助施于人回到他久已荒疏的艺术创作中去,也是请施于人照看这些艺术珍品。但“红卫兵”闯到施于人家里,他们焚烧了图纸,砸碎了瓷器,痛心不已的施于人深感愧对恩师的信任,他从垃圾堆里收捡起小碗的碎瓷片,一块一块地黏接回原状,如此拯救前辈艺术精华的举动,正是近代景德镇陶瓷艺术失而复得的生动体现。

1976年毛泽东去世以及随后的粉碎“四人帮”,政治风波日趋平静,邓小平作为中国的领袖正式给广大知识分子和艺术家正名。1979年,强加给施于人的“莫须有”的罪名被完全清除,他的名誉也终于得以恢复。1978年,北京著名的陶艺大师祝大年先生,专程委托施于人组织了一批景德镇陶瓷界的精英们创作首都国际机场的大型壁画群《森林之歌》,这批艺术家是中国真正的国宝,刘海贤精心地保存了施于人的初稿。主题为“森林之歌”的壁画以云南茂密的热带雨林为背景,由色彩绚丽的瓷砖镶拼而成。这组壁画至今仍然装饰着首都国际机场。

从此以后,施于人的创作履历开始加长。朱乐耕是他的第一个研究生,现在仍是在北京十分活跃的陶艺家。1986年,施于人作为参展人之一,赴香港参加第一次景德镇名人名作展,1990年访问中国澳门,1991年访问蒙古,1992年到新加坡,1993年访问日本,作为景德镇的陶艺大家,他评判展览,出售作品,自由地授课。他只有68岁,健康乐观,1996年3月3日晚上,一辆汽车从侧面撞到骑自行车的他,施于人当场死亡,他车技娴熟,可能是他被批斗时右耳落下的旧疾使他无法听见朝他驶来的汽车声。他生命的烛光熄灭得太早,他的猝然去世留下了另一个空白,这次是在陶艺界、在他妻子和亲人的心里、在景德镇、在中国。

本文简要叙述了施于人作为艺术家和教师的一生,这里不能不提及他的为人。我们只需采访他的学生、他的朋友、他的家人,他们会告诉你,他善良、慷慨的天性,他宽容、优雅、谦逊、质朴、乐观的态度。在中国,德高望重的艺术家是众人仰望的榜样,施于人正是这样。在课堂上,他总是准备充分、井井有条,他对学生的期待也很高,“差不多”和“马马虎虎”是行不通的。他时时为他人着想,他总是有时间就指导学生,第一代弟子之一的戚培才描述恩师在课堂上嗓音洪亮,使人全神贯注。他为人诚实正直,不愧为人师。

在课堂外那些快乐的日子里,施于人喜欢跳舞。初到景德镇,他为姑娘们编导了一部舞蹈,以瓷勺瓷碟相击伴奏。即使在那些艰难的日子里,他依然保持了几分幽默,他活泼大方、无拘无束,一副童心未泯的样子。学生们讲起一次远游,所有的人都疲惫不堪,只有施于人做空翻、竖蜻蜓逗大家开心;一次去云南实习,学生们记得他彻夜跳舞,象脚鼓斜挎在肩,他的舞步如此纯熟,村里的老人问他是住在邻近哪个村寨的。

去问他教区的神父,他会告诉你施于人不辞辛劳地筹款重修一座失火的老教堂。事实上,施于人是在为联系教堂义卖的路上不幸遇上车祸的。今天,仿佛凤凰涅槃,一座新的教堂建在原址,供众多景德镇人前往祈祷。

去问他的妻子刘海贤,她可能会唠叨他没有商业头脑,他的作品经常送人作结婚礼品或交换些不值钱的服务;她会告诉你施于人任凭鸟笼占据了院子里的整个棚架;她还会告诉你,施于人颇有音乐天赋,会弹钢琴、拉手风琴,喜唱民歌,他会做衣裳、剪纸、拼花,他被迫离开讲台后只能做木工打家具、在向阳陶瓷厂拉平板车,他是个把自己的大米定量让给家人,自己却以南瓜叶充饥的人。

可能源于他的宗教信仰,施于人性格宽容,他是个文艺复兴式的人物,春天的牡丹、夏天的荷花、秋菊、冬梅、幽兰、昙花和红山茶是他的最爱。的确,他不屈不挠地度过了艰难的冬天。

“如果你想了解陶艺”,第一代弟子之一的秦锡麟说,“你一定要采访我的老师,他的精神如金子般闪闪发光。”他的精神活在他教过的众多的学生中,照亮了景德镇陶艺的发展方向,他的精神在他的作品中闪烁,道器合一,永远!

文章摘自卡拉·卡奇编著的《道器——施于人大师(1928-1996)及其第一代七个弟子作品展》

- 上一篇:民窑魔方

- 下一篇:姜昆:收藏,时间就是金钱

会员登录

会员登录